昆虫基础知识篇(第二版)

昆虫基础知识篇(第二版)

Ⅰ.昆虫的定义

很多人都对昆虫存在误区和偏见,这通常是因为人们对这类生物的不了解,以及各大营销号为了博人眼球,过度夸大了昆虫的危害性而导致的结果。目前人们普遍的观念,是将昆虫与虫子这两个概念混淆,并习惯性地将一些在生物分类学上不属于昆虫的动物归类为昆虫。

在解释何为是昆虫之前,我们必须先弄清楚,生物要如何分类,才是科学且合理的。

目前在学术①界,生物分类法是对生物进行分类的主要办法。

生物分类法又称科学分类法,是以生物分类学②的方式来对生物的物种分组和归类的办法。

(批注:①学术,是指系统专门的学问,泛指高等教育和研究。②生物分类学,通常直接称分类学,是一门研究生物类群间的异同以及异同程度,阐明生物间的亲缘关系、进化过程和发展规律的科学。)

以级别为基础的系统层次结构中使用的一个固定数量的层次,这些层次的名称从高到低分别为:域、界、门、纲、目、科、属、种。无级别系统使用任意数量的层次。分类的群体被称为分类阶元。

为了对生物进行更细致的分类,学者们在界、门、纲、目、科、属、种之外加了很多附属级别。最常用的是在正常级别之下的“亚”,如“亚纲”、“亚科”等等。在正常级别之上则为“总”,如“总目”、“总科”。比“亚”更小的还有“下”,或译作“次”。但下目仍然要比总科大。此外,对于植物,在科和属之间还有“族”,属之下还有“组”,再往下还能有“系”。比较完整的亚种之上的分类单元的次序为:

域 - 总界 - 界 - 门 - 亚门 - 总纲 - 纲 - 亚纲 - 下纲 - 总目 - 目 - 亚目 - 下目 - 总科 - 科 - 亚科 - 族 - 亚族 - 属 - 亚属 - 组 - 亚组 - 系 - 亚系 - 种 - 亚种

所以按照科学的分类方法,昆虫是真核生物域,动物界,节肢动物门,六足亚门之下,所有动物的统称。六足亚门之外的生物,就不能被称为“昆虫”了。

“六足亚门”,这个分类阶元在字面上就已经很好地向我们阐述了昆虫的特征。在昆虫的大家族中,六足是成年的标志,几乎所有的成年昆虫都是三对足(批注:鳞翅目,蛱蝶科的成员前足退化,所以看上去只有四条步行足),我们可以凭借这一特征,将昆虫与其它节肢动物区分开来。

白孔雀蛱蝶Anartia jatrophae

至于“虫子”,这个词本身就有很大的问题,它所包含的物种太多,蜘蛛、蜈蚣、蝎子、蟑螂、蚂蚁、蜗牛、蛞蝓、蚯蚓等等小型无脊椎动物基本上都会被人们称作“虫子”,但它们之间的亲缘关系并不大,有的甚至和昆虫几乎没有任何亲缘关系(蜗牛和蛞蝓在生物分类学上属于软体动物门,而蚯蚓则属于环节动物门)。

所以很明显,“虫子”只是一个包含了多个物种的俗称,并不能算作生物分类学上一个正式的分类阶元。由此可见,在与他人交流时,用虫子一词实在不够严谨,因为对方无法确定你说的是什么物种,拥有这个俗称的动物实在是太多了。

人们所说的“虫子”,其中就包含了昆虫

Ⅱ.分类

六足亚门之下有两个纲,昆虫纲和内口纲,虽然“昆虫”是六足亚门动物的统称,但狭义上的昆虫仅指昆虫纲。

昆虫纲一共有29个目,包括无翅亚纲之下的石蛃目、衣鱼目(衣鱼目,又称缨尾目,统称衣鱼),以及有翅亚纲。有翅亚纲又可分为古翅下纲(蜉蝣目、蜻蜓目),和新翅下纲。

新翅下纲包括襀翅目(统称石蝇)、蜚蠊目(统称蟑螂,但也包括白蚁)、螳螂目、蛩蠊目(统称蛩蠊)、䗛目(又称竹节虫目,包括竹节虫和叶虫)、螳䗛目、纺足目、虱目、蚤目、缺翅目、革翅目(统称蠼螋)、啮虫目、缨翅目(统称蓟马)、捻翅目、半翅目(蝽、蝉)、直翅目、脉翅目(草蛉和蚁蛉,以及粉蛉)、广翅目(鱼蛉、泥蛉,以及齿蛉)、蛇蛉目、鳞翅目(蝶和蛾)、双翅目(蝇、蚊、虻、蚋)、长翅目(统称蝎蛉)、毛翅目(统称石蛾)、鞘翅目(统称甲虫)、膜翅目(蚁、蜂)。

(批注:等翅目已被归类到蜚蠊目之下,而同翅目已被归类到半翅目之下,所以排除内口纲的原尾目、双尾目、弹尾目,狭义上的昆虫只有29个目)

Ⅲ.形态与结构

和大部分节肢动物一样,昆虫的体躯也分成多个体节。

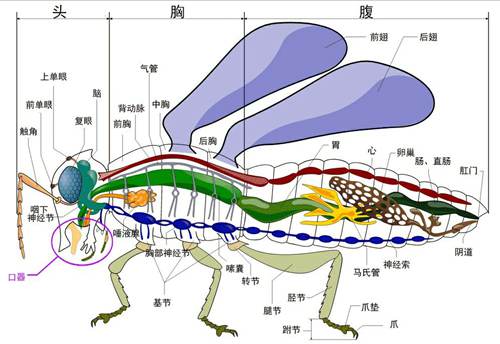

想必各位在初中的生物课上就学到过,昆虫的体躯可以分成头、胸、腹三个体段,头部有触角、口器、复眼和单眼,三对足集中对称分布在胸部。但事实上,昆虫的身体结构远不止如此,它们可比课本上的描述要复杂得多。

1.头部

昆虫的头部是体躯的第一段,由几个体节愈合而成,有触角、口器、复眼和单眼等器官感知和取食中心。

触角

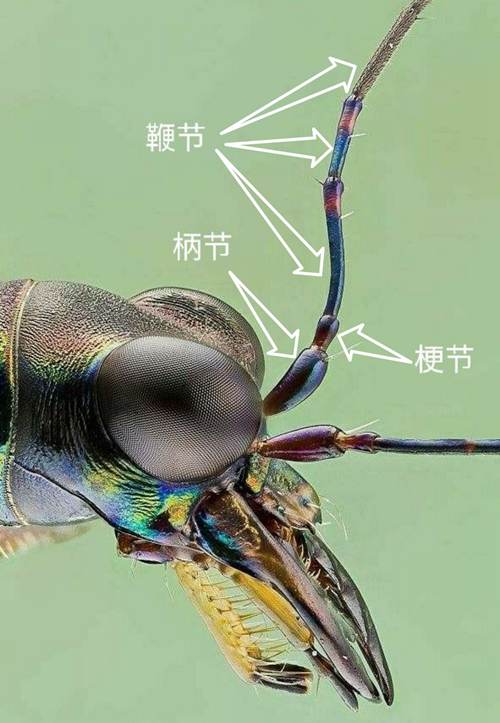

触角是昆虫头部一对向外延伸的感觉附肢,触角一共有三节,最靠近头部的是柄节,其次是梗节,最后是由1至多个亚节组成的鞭节。

触角的主要功能是嗅觉和触觉,部分昆虫的触角有听觉的功能。一些昆虫的触角还有除了嗅觉、触觉、听觉之外的特殊功能:

例如幽蚊 (Chaoborus)以触角捕食猎物、芫菁(Meloe)的雄性会用触角抱握雌性进行交配、牙甲(Hydrous)的触角有呼吸作用等等。

复眼

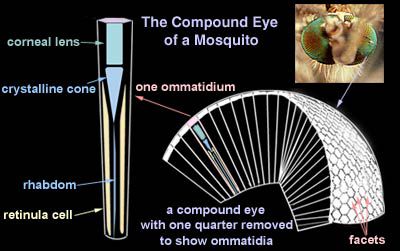

复眼和单眼是昆虫重要的视觉器官,由一个至上万和小眼组成。小眼的数目在不同种类的昆虫间变化很大,多数种类的小眼在几千个左右。单个的小眼不能算作一个当独的眼睛,就如同昆虫的单眼那样,只能接收少量的光线,晶状体之后也只是一条简单的视觉神经,因此无法成像。只有当大量的小眼集合成一个复眼,昆虫才能看到清晰的图像。

这是一只蚊子被切除四分之一以展示小眼的复眼。

corneal lens:角膜晶体

crystalline cone:晶锥

rhabdom:感束杆

retinula cell:视网膜细胞

口器

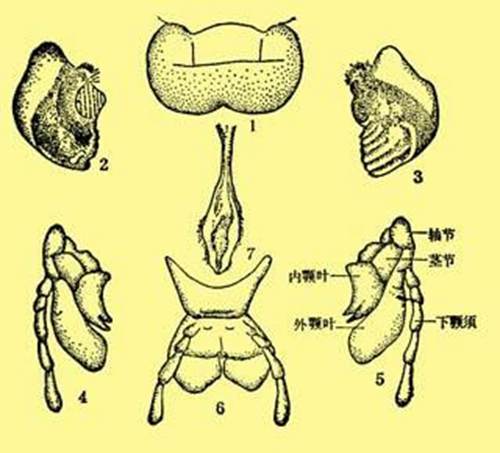

昆虫的取食器官叫口器,其基本构造包括一对上唇、一对上颚、一对下颚、一对下唇,以及舌。昆虫口器的构造与食性密切相关,是昆虫分目的重要依据之一,大致可以分为三大类:取食固体的咀嚼式口器、既能取食固体又能吸食汁液的嚼吸式口器、只能吸食液体的吸收式口器。

昆虫口器的基本构造

1是上唇 2和3是上颚

7是舌 4和5是下颚

6是下唇

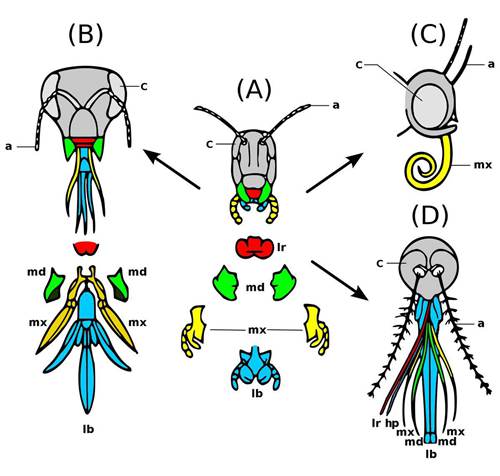

嚼吸式是一些蜂类所具有的口器,兼有咀嚼及吸收两种功能。下颚及下唇延长成管状,适于吸食花蜜。下颚的外颚叶发达,呈刀状,盖在下唇的中唇叶上形成食物道,中唇叶端部有舌瓣可刮取花蜜。不取食时,下颚及下唇各部分可分开。

吸收式口器有能根据构造特点以及特殊功能进行分类:刺吸式口器、虹吸式口器、舔吸式口器、捕吸式口器、刮吸式、锉吸式口器等。

虹吸式口器为蛾蝶类所具有的口器,主要是由两个下颚的外颚叶极度延长并相互嵌合成管状,中间形成食物道。除下唇须尚发达外,口器的其他结构均已退化或消失。

刺吸式是吸食动植物体内液体物质的一种口器,上唇、上颚、下颚及舌变成了六条口针,藏于下唇形成的喙状沟槽中。

这张图能帮各位更好地了解昆虫其他口器类型的结构。

红色为上唇

绿色为上颚

黄色为下颚

蓝色为下唇

2.胸部

昆虫的胸部体躯的第二段,是昆虫的运动中心,所有的成年昆虫的胸部都有三个体节,每个体节各有一对足,分别称为前足、中足及后足,着生在各节侧、腹板间的膜质基节窝内,以关节与体躯相连。多数成年昆虫胸部还长有翅膀。最靠近头部的胸部体节是“前胸”,对应的是昆虫的第一对足;其次是“中胸”,对应的是昆虫的第二对足和第一对翅膀;最后是“后胸”,对应的是昆虫的第三对足和第二对翅膀。

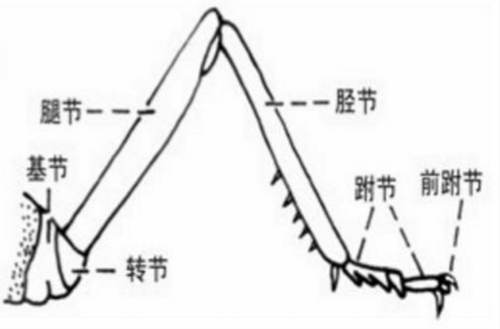

昆虫的足部结构及其类型

昆虫的足部由基节、转节、腿节(股节)、胫节、跗节、前跗节组成。

足的基本功能是运动,但为了适应环境以及不同的生化方式,大部分昆虫的足在形态上发生了变化,并获得了新的功能。

⑴步行足

虽然是最普通的足,但能保证基本的运动功能,适合奔跑。大部分昆虫都至少有一对步行足。

⑵跳跃足

跳跃足由后足特化而成,腿节特别发达,胫节细长,在肌肉的作用下,折贴于腿节下的胫节伸直,昆虫身体向前或向上跃起。

Gampsocleis gratiosa Brunner von Wattenwyl 优雅蝈螽,也就是俗称里的“蝈蝈”

⑶捕捉足

由前足特化而成,作用是钳制猎物而非将其杀死。特点是基节和腿节较长。很适于捕捉猎物,例如螳螂、田鳖的前足。

⑷挖掘足(开掘足)

和捕捉足一样,一般由前足特化而成。特点非常粗壮有力,胫节膨大宽扁,跗节呈铲状且末端外缘具坚硬的齿,便于掘土。

蝼蛄 Gryllotalpa sp.

⑸授粉足

由后足特化而来,胫节端部宽扁,边缘有长毛,能携带花粉。

⑹游泳足

一般由后足特化而来,各节延长,变得扁宽,并且呈桨状。胫节和跗节生有细长的缘毛,当足向前划动时,缘毛张开有助于昆虫向前运动。

仰泳蝽

⑺攀缘足

前跗节呈钩状,胫节肥大,内缘有一指状突起,当爪向内弯曲时,尖端可以和胫节端部的指状突起密接,构成钳状构造,可以牢牢地夹住寄主的毛发。

虱子

⑻抱握足

抱握足的跗节特别膨大且有吸盘状的构造,在交配时抱握雌体。

龙虱,鞘翅目龙虱科,一种凶猛的水生甲虫。

昆虫的翅

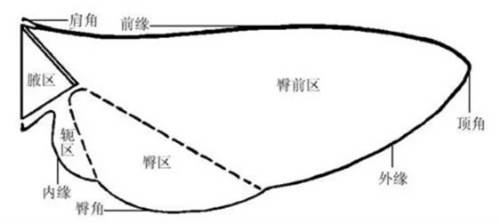

昆虫的翅膀一般呈三角形。翅面上有翅脉和翅室,有些昆虫的翅在前缘顶角处有有一个深色加厚部分称作“翅痣”。另外,图中的“内缘”也可以称作“后缘”。

昆虫的翅不是附肢,是由背板两侧体壁的褶延伸形成,在延伸的过程中,褶的两层膜质的壁之间有气管、血管及神经伸入,当上下两层壁愈合时,沿气管等周围体壁加厚,中间的管道就形成了翅脉。

⑴膜翅

透明的膜质翅,一些膜翅目昆虫的膜翅的颜色较深。

拥有该类型翅的昆虫(两对翅膀皆为膜翅):蜉蝣目、蜻蜓目、襀翅目、蜚蠊目(白蚁的繁殖蚁)、纺足目(雄性)、缺翅目(有翅型)、啮虫目、脉翅目、广翅目、蛇蛉目、长翅目、膜翅目、半翅目(蝉)。

⑵鞘翅

翅脉不可见的坚硬角质翅膀。虽然已经失去了飞行能力,但非常坚硬,起到了保护虫体的作用。

拥有该类型翅的昆虫(前翅为鞘翅):鞘翅目、革翅目(部分种类)。

歌利亚大角花金龟(Goliathus goliatus quadrimaculatus),大部分甲虫在飞行时鞘翅是张开的,但花金龟亚科的甲虫是列外。

⑶覆翅

相比膜翅较厚,且颜色更深,具有略微的保护功能。

拥有该类型翅的目(前翅为覆翅):直翅目、螳螂目、革翅目(部分种类)、蜚蠊目、竹节虫目。

⑷半翅

翅的基半部为革质不透明,末端为膜质的翅。与覆翅一样具有略微的保护功能。

拥有该类型翅的目:半翅目(部分种类)

麻皮蝽

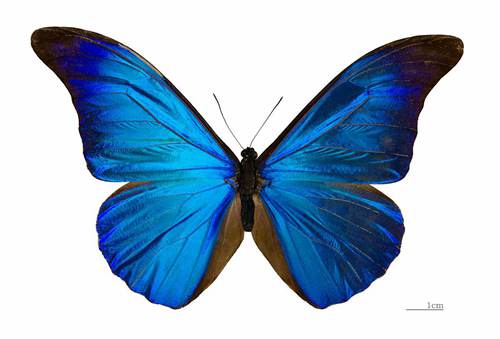

⑸鳞翅

翅面上覆盖着许多鳞片状刚毛的翅,部分种类的蝴蝶翅膀上特殊的刚毛结构能使特定波长的光干涉增强,呈现出艳丽的颜色。

拥有该类型翅的目(两对翅皆为鳞翅):鳞翅目

尖翅蓝闪蝶(Morpho rhetenor)

⑹毛翅

翅脉和翅面上长有许多形状细长刚毛的翅。

拥有该类型翅的目(两对翅皆为毛翅):毛翅目

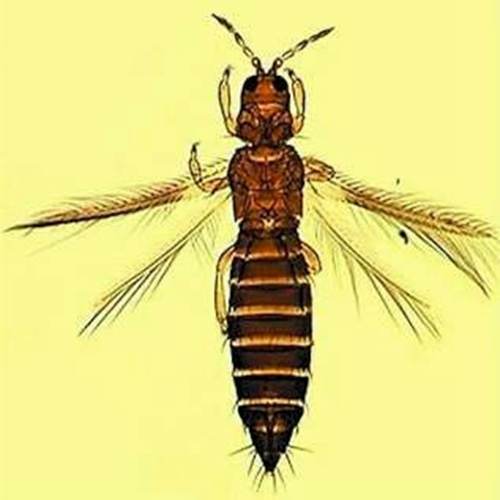

⑺缨翅

缨翅的形状狭长,翅膀的边缘有缨毛,翅脉极少或无。

拥有该类型翅的目(两对翅皆为缨翅):缨翅目

蓟马

⑻平衡棒

虽然已经退化成了飞行时平衡身体棒状物,但依然是翅。

拥有该类型翅的目:双翅目(后翅)、捻翅目(前翅)

食蚜蝇

⒉腹部

昆虫的腹部包藏着主要的内脏器官,部分种类腹部的后端还有外生殖器。(批注:外生殖器只是昆虫生殖器的体外部分,它不等于昆虫的生殖器)

和胸部一样,昆虫的腹部也是由多个体节组成的,最多可达12节,最少只有3节。昆虫的每个体节(除了头部)分背板和腹板两个部分,各节之间的节间膜以及背板和腹板之间的侧膜发达,因此昆虫腹部的伸缩和弯曲都非常灵活。

Ⅳ.自我防御

⒈物理防御

昆虫依靠各种物理物质进行的防御方式被称为物理防御,这些物质可以是昆虫的外形、姿态、花纹、声音,也包括昆虫生活的环境。

⑴庇护:昆虫用自己搭建的巢穴或天然的庇护来躲避天地的防御方式。

钩翅石蛾的幼虫

⑵隐态:以环境作为背景进行伪装,将自己融入环境中不被天敌发现。

⑶警戒态:利用警戒色、警戒声和警戒气味来警告天敌自己的危险性从而保护自己。

金环胡蜂

⑷拟态:指昆虫在形状、颜色、姿态、行为上模仿其他生物或者非生命体,以混淆天敌的判断。

拟态蜜蜂的黑带食蚜蝇

拟态鸟粪的鸟粪象鼻虫

⒉化学防御

化学防御是指昆虫利用化学物质进行防御的行为。这些化学物质通常来自昆虫的外分泌腺体、体内共生物、食物。

Stenapinus insigis(Chaud),一种能将体内的苯醌喷向敌人,并伴随有爆炸声的步甲科昆虫。

⒊行为防御

行为防御是指昆虫通过各种行为的进行防御的防御手段。这种类型的防御方式有:

⑴逃跑:飞走、跳走或者跑走。

⑵假死:也就是我们常说的装死,当昆虫遇到惊扰后进去假死状态后,就会蜷缩、停止运动,或者从树上掉下来。我们也可以借助一些昆虫假死的特点,通过摇晃树木让它们受到惊扰并从树掉下来的方法进行适当的采集。

⑶恫吓:一些在昆虫会在察觉到天敌时突然摆出吓人的动作。

螳螂受威胁时的招牌动。

⑷瞬彩:一些昆虫感觉危险临近时,会突然从隐态转变为警戒态,这种行为就被称作“瞬彩”。

⑸自残:牺牲并舍弃自己身体的某个部位以求得脱险。大部分竹节虫在遇到威胁时都有自残行为。

⑹聚群防御:聚群防御是指社会性昆虫遭遇外敌时聚集起来击退敌人的行为防御。

Ⅴ.昆虫的发育和变态

⒈单胚生殖和多胚生殖

单胚生殖是指一粒卵只产生一个新个体的繁殖方式,这也是大部分昆虫的生殖方式。多胚生殖是指一个卵经过多次分裂后产生两个或多个胚胎,每个胚胎发育成一个新个体的生殖方式。寄生性膜翅目和捻翅目昆虫中有少数种类存在多胚生殖现象。

⒉个体发育

昆虫的个体发育根据时间可以分为胚前发育、胚胎发育、胚后发育。胚前发育是指卵子和精子在亲体内形成以及授精和受精的过程。胚胎发育是从卵被受精和激活开始,到发育为一个内外器官兼具的胚胎的过程。昆虫完成胚胎发育后,从卵中孵化直到羽化成虫的发育过程为胚后发育。

3.变态

昆虫在胚后发育的过程中,从幼虫到成虫,要经历外部形态、内部结构及生活习性的一系列改变,这种变化就叫作“变态”。

昆虫的变态可以分为以下5个类型:

⑴增节变态

一种原始的变态类型,仅限于原尾目。幼虫的外表与成虫相似,体节会随着蜕皮的次数增多。

⑵表变态

幼虫已经具备成虫的特征,在日后的发育过程中仅体型变大,性器官逐渐成熟,成虫之后依然会继续蜕皮。弹尾目、双尾目、石蛃目、衣鱼目都属于此类。

⑶原变态

有翅亚纲中最原始的变态类型,仅限于蜉蝣目。幼虫羽化成虫前需要经历亚成虫期,亚成虫与成虫极其相似,但体色较浅,足较短,程静止状态。

一只正处于亚成虫期的蜉蝣

⑷不完全变态

这类昆虫的发育要经历卵、幼虫、成虫这三个阶段,翅膀在幼体外发育,成虫特征随着幼虫的生长逐渐显现。可分为三个亚型:

半变态:幼虫水生,成虫陆生。幼的外形取食器官、呼吸器官、行为都与成虫有所差别。蜻蜓目和、蜉蝣目、毛翅目、襀翅目等等,都属于同一类别。半变态昆虫的幼虫统称“稚虫”。

水虿和蜻蜓,上图的水虿和下图的蜻蜓并不是同一种。

渐变态:幼虫与成虫在外部形态、生活习性、栖息环境等方面非常相似,除了翅膀和生殖器官还没发育完全。半翅目、直翅目、螳螂目等,都属于这一类别。渐变态昆虫的幼虫统称“若虫”。

麻皮蝽和它的若虫

过渐变态:幼虫向成虫转变的过程中要经过一个不吃不动的虫龄。缨翅目以及半翅目的粉虱和雄性介壳虫都属于这一类。

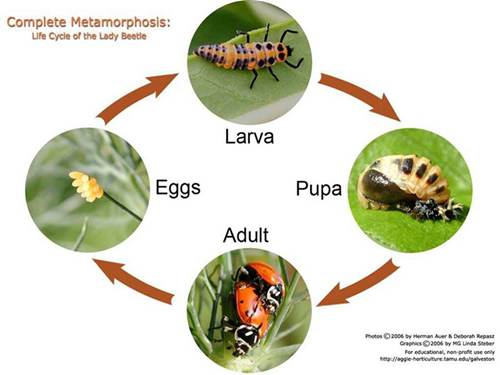

⑸完全变态(全变态)

这类昆虫的发育要经历卵、幼虫、蛹、成虫这四个阶段。幼虫的外部形态和内部器官与成虫差别较大,有些种类的生活习性和栖息地环境有有显著差异。翅膀在幼虫的体内发育,从幼虫羽化为成虫时,必须经历蛹期的内构改变。

昆虫的完全变态发育,可以说是真正意义上的涅槃重生。

⒋昆虫的胚后发育

⑴孵化

昆虫的胚胎发育完成后,幼虫破卵壳而出的过程称为孵化。幼虫通常用上颚咬破卵壳,或者靠内部张力肌肉活动产生的压力凭借特殊的破卵器破来卵壳。

⑵生长和蜕皮

昆虫生长主要在幼期。由于受到坚硬的外骨骼限制,身体的增大需要蜕皮来实现。幼虫的生长与蜕皮是交替进行的,所以生长并不是连续的。虫体的大小和生长进程可以用虫龄来表示,从孵化至第一次蜕皮前称为1龄幼虫,从第一比蜕皮至第二次蜕皮前称为2龄幼虫,以此类推。

⑶蛹化

完全变态昆虫由幼虫转变为蛹的过程称为蛹化。昆虫的蛹可以分成3类:

离蛹:口器、触角、足、翅,都不紧紧的贴在蛹体上,可活动。腹部各节也能扭动。

被蛹:与离蛹正好相反,口器、触角、足、翅,都紧紧的贴在蛹体上,不能活动。腹部也无法扭动。

围蛹:蛹本身是离蛹,但3、4龄蜕下的皮叠加在一起形成蛹壳,把蛹围在其中。

⑷羽化

成虫从前一虫态蜕皮而出的过程被称为羽化。不完全变态昆虫在羽化前,若虫或稚虫会先寻找适宜的场所,用胸足攀附在物体上不再活动,以准备羽化。羽化时,成虫头部先从若虫或稚虫胸部的裂口处伸出,逐渐脱出全身。全变态昆虫将近羽化时,蛹的颜色会变深,成虫在蛹内不断扭动,致使蛹壳破裂。

Ⅵ.学习

昆虫通过学习或经验积累形成的行为被称为学习行为,已知大多数昆虫都具有学习能力。昆虫的学习行为在不同的类群中差异较大,社会性昆虫的学习能力通常比较强

螳螂可以通过学习,更好的制服黄蜂这类比较危险的猎物。参考资料:

维基百科、蓝色动物学网、《昆虫世界与人类社会》、谷歌

图片来源:

谷歌、必应、维基

(昆虫基础知识篇(第二版))宝,都看到这里了你确定不收藏一下??